Jacques Feldfeber est né en 1938 à Paris, la ville dans laquelle ses parents se sont rencontrés. Son père, Avraham Feldfeber est originaire de Pologne, de Varsovie. A la fin de la Première Guerre Mondiale, qu’il passe dans la nouvelle armée polonaise et à cause de l’antisémitisme qui règne à cette époque, il dépose des demandes de visa dans tous les consulats. Le Portugal répond en premier et le voilà parti en train vers sa nouvelle destination. Arrivé à Paris, en 1924, où il doit effectuer un changement de train, il tombe amoureux de la capitale et décide de s’y installer. Annette Levin, la mère de Jacques est, elle, née au Caire. Ses parents sont originaires de Russie et se sont rencontrés à Jaffa, en Palestine, où ils se marient avant de s’installer au Caire où Annette nait. A cause du nationalisme égyptien, ils quittent le Caire au milieu des années 20 et s’installent à Paris.

Et c’est donc à Paris que les parents de Jacques se rencontrent et se marient. Jacques est leur fils unique. En juillet 1942, la veille de la Rafle du Veld’Hiv, le propriétaire d’un hôtel situé place Gambetta, dans lequel certains policiers français passent la nuit avant l’opération du lendemain, prévient les parents que quelque chose se trame et leur conseille de partir sur le champ. C’est ce qu’ils font, un peu avant le couvre- feu, en emportant le strict minimum pour ne pas éveiller les soupçons de la concierge. Ils demandent à un ami non juif s’ils peuvent passer la nuit chez lui …. Ils y resteront en fait près de six mois.

Ils arrachent leur étoile jaune, que Jacques portait pour faire comme les grands, déchirent leurs papiers et entrent dans la clandestinité. Avraham Feldfeber est cordonnier, il fabrique et répare des chaussures au noir, ce qui leur permet de survivre. Mais ils manquent de beaucoup de choses et notamment de vêtements. Les grands-parents maternels qui habitent du côté de la Porte de Vincennes et qui n’ont pas été raflés, se rendent donc dans l’appartement des Feldfeber, brisent les scellés et en sortent des affaires.

Régulièrement, ils retrouvent leur fille et leur petit-fils dans Paris pour leur remettre un colis. Cette sortie occasionnelle est la seule que fait Jacques avec sa mère. Son père lui ne quitte jamais leur cache, dont ils n’ont donné l’adresse à personne, car son fort accent yiddish le trahirait immédiatement. Un jour de janvier 1943, Annette et Jacques sont dans le métro après avoir récupéré leur colis. Ils doivent changer de ligne à la station Nation, passer de la ligne 1 à la ligne 2 direction Ménilmontant pour rejoindre leur cachette. E

n bas des escaliers se trouvent deux miliciens adossés au mur qu’Annette repère tout de suite. Que faire ? Elle fait demi-tour, remonte quelques marches puis décide de repartir dans le bon sens comme si de rien n’était. Mais arrivés à leur hauteur, les miliciens les arrêtent et leur demandent leurs papiers. Jacques se souvient que sa mère lui serre la main très fortement. Elle leur répond qu’elle a oublié ses papiers. « C’est donc une Juive » disent les miliciens. « Non » répond Annette. Ils se moquent d’elle pendant plusieurs minutes. Jacques pleure ne comprenant pas tout ce qui se passe, mais il se souvient encore aujourd’hui du visage de ces deux hommes. D’autres miliciens arrivent et bientôt il y a tout un attroupement autour d’eux. Quand soudain, une voix s’élève « Qu’est-ce que c’est que ce bordel ! ». Un policier gradé en pèlerine arrive et s’adresse aux miliciens.

Ceux- là lui expliquent qu’ils ont arrêté cette femme, sans papier, sans aucun doute une Juive. Le policier dit qu’il va s’en occuper et disperse toute la foule. Il reste seul face à Annette et Jacques. « Je vous donne ma parole d’officier de police que si vous me dites que vous êtes Juifs, je vous laisse partir vous et votre fils.» dit alors le policier. Annette affirme que non. Il repose alors tranquillement la question et Annette admet qu’ils sont Juifs. Le policier les laisse partir en leur intimant l’ordre de ne jamais revenir sur ce lieu. Ils partent en courant et rencontrent Avraham qui était très inquiet et avait quitté sa cache pour les attendre à la station de métro. Comprenant que la situation est devenue dangereuse, Avraham décide de récupérer lui-même les colis désormais. C’est ce qu’il fait la semaine suivante.

Mais sur le chemin du retour, au même changement de ligne à la station Nation, au même endroit, il se fait arrêter par deux miliciens. Son explication d’être un réfugié belge ne les convainc pas et ils l’arrêtent. Il est conduit dans un fourgon de la milice stationné devant la place de la Nation. Les miliciens eux retournent dans le métro. Après environ une heure, la porte du fourgon s’»ouvre et apparaît un policier en pèlerine, dont la description correspond à celle du policier qui avait laissé partir Annette et Jacques une semaine plus tôt. Il s’assoit à côté d’Avraham et lui demande s’il a des papiers. Puis il ouvre la porte du fourgon et lui dit « Fiche le camp et ne revient plus ici ». Après la libération, les parents de Jacques ont cherché à retrouver ce policier, mais sans succès.

Les temps deviennent durs dans leur cachette : des tensions naissent avec celui qui les cache car les arrestations se font plus nombreuses et les tickets de rationnement ne suffisent plus à nourrir tout le monde. Annette trouve donc un studio du côté des Buttes Chaumont. Ils déménagent et s’y installent jusqu’à la libération de Paris. Mais Jacques lui n’y passera que quelques mois. En effet, il est envoyé à Verneuil sur Marne en Champagne chez la mère Simonetti. Elle est la mère d’une collègue de bureau de la tante de Jacques. Veuve d’origine italienne et sans moyens, elle accepte, contre finances, de s’occuper d’un petit garçon. La séparation d’avec ses parents est très dure pour Jacques. Là-bas, ils ne sont que trois à savoir qu’il est juif : la mère Simonetti, une voisine et le curé. Une tante lui a procuré de faux papiers, il est donc maintenant Jacques Feber. Mais les enfants du village ne l’aiment pas. Pas parce qu’il est Juif, ils ne le savent pas, mais parce qu’il est parisien. Il souffre beaucoup des moqueries qu’il doit subir. La fille Simonetti, qui habite à Paris, est malade, elle a la tuberculose. Sa mère monte donc à la capitale pour s’en séparer avant son décès. Ce séjour parisien permet à Jacques d’avoir quelques contacts avec sa mère, son père ne quittant toujours pas leur nouvelle cache. Mais un soir, après une alerte aux bombardements, ils retournent à Verneuil, en faisant la moitié du chemin à pied, une épreuve dont Jacques se souvient encore. Après le décès de la fille, la petite fille de la mère Simonetti, âgée de 7 ou 8 ans, vient s’installer à son tour chez sa grand- mère. Et à partir de là, les choses se dégradent pour Jacques. La vie n’était déjà pas facile, il n’y avait pas grand-chose à manger, mais cette fois ce sont les coups qui commencent. Dans le village, il n’a qu’un ami, Robert, le petit-fils de la voisine, qui habite Paris mais vient passer les vacances chez sa grand-mère. Jusqu’à aujourd’hui, Jacques et Robert sont toujours en contact.

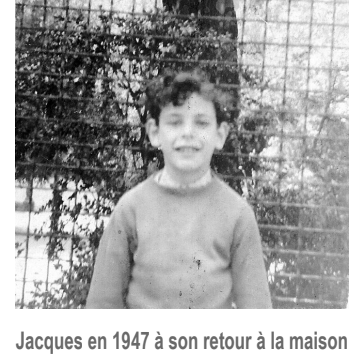

En août 1944, arrive au village une unité de soldats Ukrainiens en uniforme allemand. Ils installent des canons sous les arbres et les enfants jouent avec eux. Le 29 août 1944, Verneuil est libéré. Les soldats américains donnent à Jacques du chocolat et des chewing-gums. Ses parents viennent le voir mais lui annoncent qu’il devra rester encore un an à Verneuil, en attendant que la situation devienne plus facile à Paris. Il entre donc au CP dans l’école qui ne compte que deux classes, une de filles et une de garçons. La maîtresse est dure comme le sera cette année. De temps en temps, ses parents viennent lui rendre visite. En septembre 1945, Jacques rentre à Paris. Il faudra encore attendre un peu pour retrouver l’appartement d’avant la guerre, qui a été occupé par un policier.

Jacques retourne à l’école et doit rattraper son retard. Il faut reprendre « une vie normale », mais c’est un choc. Contrairement à ses camarades de classe qui racontent leur repas / week-end chez les grands-parents ou les cousins, Jacques n’a plus personne. Ses grands- parents maternels ont été déportés et assassinés comme la quasi-totalité de sa famille paternelle, à l’exception d’un frère de son père resté en Pologne. Mais la famille décide de ne plus parler de tout ça et d’aller de l’avant. Ce n’est qu’en fréquentant un peu plus tard les mouvements de jeunesse juive, les Eclaireurs et Eclaireuses Israélites de France puis Hashomer Hatzair que Jacques rencontre des jeunes qui ont vécu le même genre d’expérience que lui et avec qui il peut enfin parler. Pour lui, la « vie normale » c’est quand ils sont ensemble.

Après le lycée Voltaire, Jacques part avec l’Hashomer Hatsaïr dans un kibboutz en Israël durant quelques années. Puis après avoir fait l’armée, il revient en France faire ses études et se marie. Il fera son retour en Israël en 1981 avec femme et enfants. Sa mère les y rejoint après la mort de son père. Elle y vivra les huit dernières années de sa vie et aura la joie de connaitre ses trois premiers arrière-petits-enfants.